por Giba Assis Brasil, 1995

Rio de Janeiro, 1993: num seminário sobre produção de cinema independente promovido pelo Cineclube Estação Botafogo, o produtor americano Ted Post conta que:

Estados Unidos, 1989: a equipe de “The Unbelievable truth”, primeiro filme de Hal Hartley, trabalha hospedada num hotel de prostitutas e se alimentando apenas de massa com molho de tomate.

No mesmo seminário, entre várias histórias parecidas que eu teria pra contar, escolho esta:

Porto Alegre, 1981: depois de concluído nosso primeiro filme, “Deu pra ti anos 70”, eu, o Nelson Nadotti e o Carlos Gerbase passamos um ano e meio viajando pelo interior do Rio Grande do Sul, projetando, carregando equipamento, cobrando ingresso, assistindo e debatendo com o público. Ocupamos muitíssimo mais tempo de nossas vidas exibindo o filme que no processo de fazê-lo.

E concluo, ajudado por uma observação do cineasta catalão-carioca Alberto Salvá: histórias como estas são engraçadas, heróicas, edificantes quando se referem ao nosso primeiro, ao nosso segundo, quem sabe ao nosso terceiro filme; porém, se estas histórias começam a se repetir, se passam a fazer parte da nossa profissão, aí elas se tornam trágicas. Talvez estejamos na profissão errada.

Porto Alegre, 1995: o filme de Jorge Furtado “Ilha das flores” (1989) já foi vendido para 11 emissoras de TV na Europa, mas permanece inédito na televisão brasileira. Por quê? Porque os mal-agradecidos produtores recusaram dois espaços gentilmente oferecidos por emissoras nacionais para exibição do filme - de graça, naturalmente. Jorge Furtado é contratado da TV Globo há 5 anos, mas a TV Globo nunca exibiu um filme dele, ou se propôs a produzir um filme dele. A lógica: é preferível comprar talentos a comprar projetos. Talvez estejamos no país errado.

Esta não é a sua vida (1991) foi totalmente financiado pelo Channel 4 da Inglaterra. Projeto pulex (1992) só foi finalizado graças a um convênio com o National Film Board do Canadá. A Matadeira (1994) é uma produção da tevê alemã ZDF. Ventre livre (1994) foi pago pela Fundação MacArthur, americana. Insistimos em permanecer no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre, entre outras coisas porque achamos que temos o dever de refletir sobre (e intervir em) nossa realidade, mas nossos filmes só são vistos no exterior. Talvez esteja mesmo tudo errado.

Mas talvez não. Afinal, aprendemos algumas coisas neste seminário com os americanos. Claro, já sabíamos que é possível ser independente e profissional ao mesmo tempo. Ao menos desconfiávamos que nossos irmãos do norte, ao viverem à sombra da indústria de Hollywood, estavam mais abrigados que nós, que raramente conseguimos tirar algum proveito da proximidade com a TV Globo ou com o mercado publicitário. Mas aprendemos a separar as formas de viabilizar filmes, quer se tratem dos primeiros ou dos próximos. Adotamos o conselho de Werner Herzog, “para fazer um filme vale tudo, até mesmo roubar uma câmara”, mas só para os primeiros filmes (e não ao pé da letra, claro, embora eu não possa falar por todos os cineastas do estado). Para os próximos filmes, como Ted Post, ou fazemos direito ou desistimos. E, por vários motivos, é cada vez mais difícil fazer direito.

Já desistimos de muitas coisas nos últimos quinze anos. Desistimos de fazer super-8, que havíamos aprendido a tornar até lucrativo, porque a indústria do vídeo no Brasil decidiu que o super-8 não tinha mais razão de ser. Desisitimos de fazer filmes de longa-metragem para o grande mercado, onde chegamos a ensaiar algumas tentativas nem tão desastrosas assim, simplesmente porque o grande mercado de cinema no Brasil não está interessado em cinema brasileiro, que dirá gaúcho. Desistimos de fazer curtas em 35 mm, formato em que chegamos a ter destaque internacional, inovando e ganhando prêmios, porque, parece, caiu um muro em algum lugar e a Lei do Curta, que criava o mercado que mantinha a produção, ficou fora de moda. Desistimos de fazer 16 mm porque os laboratórios brasileiros, compreensivelmente, não estão equipados para lidar com tecnologias de baixo custo. Só não desistimos de fazer cinema.

Aprendemos muita coisa nestes quinze anos. Há dez, criamos nossa entidade de classe, a Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos, hoje APTC-ABD/RS, também integrante da Associação Brasileira de Documentaristas. Com ela, inventamos novas formas de viabilizar filmes. Aprendemos a nos relacionar com o Estado, nas esferas municipal, estadual e federal. Aprendemos a nos relacionar com a iniciativa privada, ao menos nos momentos em que existem incentivos fiscais para projetos culturais. Aprendemos a elaborar projetos e a relacionar nosso desejo individual/coletivo de fazer filmes com a necessidade pública de que os filmes existam. Descobrimos que os projetos estatais mudam com os governos, mas que as necessidades públicas permanecem. Criamos códigos de conduta, embora alguns colegas prefiram apenas arranjar algum dinheiro público e esquecer os códigos, as condutas, às vezes até mesmo os filmes. Aprendemos a conhecer os colegas.

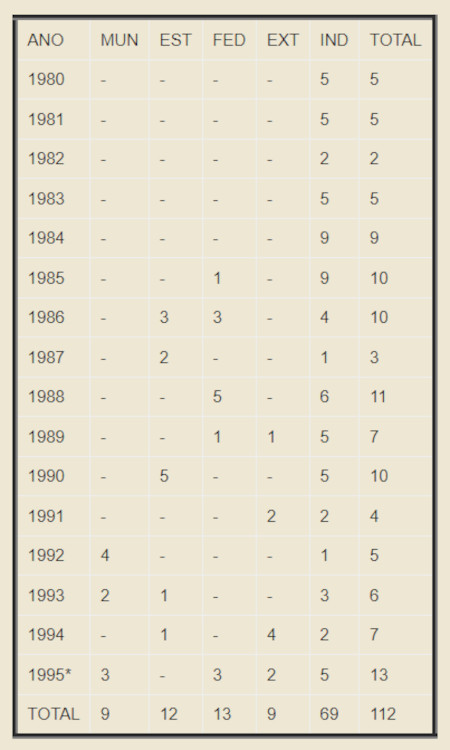

Fizemos quase 100 filmes neste período, o que ainda é muito pouco: menos de 7 filmes por ano, apenas 9 longas em 15 anos. Se formos dividir os filmes segundo sua fonte principal de recursos (MUNicípio, ESTado, FEDeração, EXTerior ou INDependentes: ver tabela), veremos que os independentes são a grande maioria; que o Estado só chegou a ter alguma importância durante o governo Simon; que o município de Porto Alegre, durante a Administração Popular, tem sido o único mecanismo público de financiamento disponível aos cineastas; que os mecanismos federais, parcialmente acessíveis no período Sarney e extintos no reinado Collor, aparentemente tendem a voltar; e que os recursos externos estão cada vez mais presentes em nosso cinema.

Nada menos que 54 diretores gaúchos estrearam nestes quinze anos, o que dá mais da metade dos filmes realizados no período; mas só 26 destes diretores chegaram ao segundo filme, 11 ao terceiro e apenas 5 ao quarto filme. Por outro lado, dos cineastas que já haviam realizado filmes antes de 1980, apenas 4 filmaram mais de uma vez desde então. O cinema gaúcho, aparentemente, está mais aberto à renovação que à herança, o que não é bom: como sabemos, só conjugando herança e renovação é que se pode falar em cultura.

Porto Alegre, segunda metade dos anos 90: o balanço se fecha, as perspectivas se confundem. Cinema e vídeo não existem mais, a não ser como formatos específicos e não-autônomos da linguagem audiovisual, que inclui também a televisão, a publicidade, o clipe, o vídeo-game, etc. No entanto, continuamos falando em cinema, e pior: em cinema gaúcho. Porque continuamos procurando, ao contrário do que os rumos da indústria transnacional nos sugerem, uma forma de expressão audiovisual que tenha um pouco mais de durabilidade, que seja vista por menos pessoas mas durante um período maior, que seja um pouco mais difícil de fazer e (esperamos) não tão fácil de ser vista. E porque ainda teimamos em acreditar, ao contrário do que este estado com meios de comunicação cada vez mais monopolizados nos demonstra, que nós gaúchos-portoalegrenses temos algo a dizer sobre este cinema, sobre este momento, sobre este pedaço de mundo.

FILMES PRODUZIDOS NO RS ENTRE 1980-95,

SEGUNDO O ANO E A FONTE PRINCIPAL DE RECURSOS

FONTE: pesquisa do autor

* 1995: estimativa otimista (supondo que todos os projetos em andamento fiquem prontos até o final do ano).

(c) Giba Assis Brasil 1995

(Publicado originalmente em CINEMA NO RIO GRANDE DO SUL, Unidade Editorial/SMC, Porto Alegre, 1995, org. Tuio Becker)