por Giba Assis Brasil

em 06 de outubro de 2013

Pouco tempo atrás, numa lista de discussão de um programa de montagem digital, eu li uma mensagem que era mais ou menos assim: “Alô, pessoal, preciso de ajuda. Acabei de instalar o programa e já entendi como fazer para abrir o que eu filmei. Agora só falta aprender a tirar fora o que não interessa.”

A tecnologia digital, embora não tenha alterado os princípios ou a lógica da montagem, revolucionou os processos pelos quais a montagem acontece, democratizando e simplificando imensamente o seu uso. Tanto que é possível formular uma ideia como esta: montar não é mais do que ter acesso ao que foi filmado e eliminar o que não for necessário. Mesmo sem concordar com a ideia, eu não tenho nenhuma saudade da moviola.

Walter Murch, no livro “Num piscar de olhos” [1], relata seu espanto ao ter sido confrontado pela primeira vez com um raciocínio semelhante, de um ex-colega de sua esposa, décadas atrás. Quando se apresentaram e Murch disse que estava estudando montagem de cinema, o tal colega comentou: “Sei. Montagem é quando se tiram as partes ruins do filme.” Na hora, Murch conta que protestou, enfurecido, que montagem seria “muito mais do que isso: a estrutura, a cor, a dinâmica, a manipulação do tempo”. Mas, 25 anos depois, passou a respeitar essa “ingênua sabedoria”: sim, de certa forma, montar é tirar as partes ruins; o problema é definir o que são estas partes ruins. Ou, nos termos do meu jovem colega de lista de discussão: “o que não interessa”.

As formulações simplistas do espectador inglês dos anos 1970 e do aspirante a montador digital brasileiro recente não são muito diferentes de uma conhecida anedota, provavelmente apócrifa, relativa a um ilustre personagem do século XVI: segundo uma infinidade de fontes pouco confiáveis, ao ser perguntado como conseguia transformar um bloco de mármore na estátua de um cavalo (ou de um anjo), Michelangelo teria respondido algo como “É fácil. É só tirar do mármore tudo que não for cavalo”.

Uma boa frase de efeito para fugir de uma pergunta sem muito sentido, mas que também revela uma concepção platônica da obra de arte: o cavalo, o anjo, Davi, Moisés, a Pietá, já estariam presentes, potencialmente, no bloco de mármore; ao artista caberia apenas usar seus instrumentos para revelá-los aos nossos olhos. Mas é claro que saber utilizar um martelo e um cinzel não faz um escultor como Michelangelo, assim como aprender a cortar, esticar, encolher e deslocar pedaços virtuais de filme numa linha de tempo não transforma qualquer operador de Final Cut num montador como Walter Murch. O limite da metáfora não está no talento, na experiência, na pré-visualização, no detalhismo - capacidades necessárias em ambos os casos - mas no fato de que o material filmado, por mais caótico que seja, sempre contém em si uma quantidade enorme de decisões humanas tomadas antes e durante a filmagem, bem mais do que um bloco de mármore.

Ainda assim: a montagem pode ser pensada como um processo semelhante ao de esculpir em mármore?

Acredito que sim, em alguns casos. Em vídeos de casamento, de aniversário, de formatura, certamente. Em reportagens, quase sempre. Mesmo em documentários, quando o objeto principal é um evento com duração determinada (uma competição esportiva, um ritual religioso, um dia na vida de alguém), muito provavelmente. Do ponto de vista da montagem, “direct cinema” ou “cinéma vérité” são, sem dúvida, um pouco como mármore: a principal tarefa do montador é enxergar o cavalo que está no material filmado e eliminar o que não interessa, o que não é cavalo.

Mas, muitas vezes, montar se parece mais com uma técnica de escultura bem mais antiga do que o mármore: a argila, o barro.

Aqui não se trata tanto de tirar, mas de moldar, juntar, justapor. Documentários que seguem um único personagem em situações diferentes, ou vários personagens numa situação única, ou uma série de depoimentos sobre um tema, ou tudo isso combinado em diversas proporções, são argila: a montagem parece mais “manual” do que “por instrumentos”, os blocos de sentido vão se formando aos poucos, a estrutura final é mais inventada do que descoberta, a pré-visualização do todo não é tão importante quanto o processo quase infinito de tentativa e erro na combinação das partes.

Filmes de compilação, ou filmes que usam muito material de arquivo misturado às imagens produzidas pela equipe, são basicamente argila. Filmes experimentais, por definição (embora, no universo do audiovisual, haja poucas coisas mais difíceis de definir do que um filme experimental), são argila. Filmes que trabalham com atores improvisando falas e situações são, talvez, argila grossa, menos moldável, mas ainda assim argila. Filmes de animação podem parecer argila, mas são montados quase sempre como mármore. Videoclipes (se é que vale a pena levar esta metáfora tão longe) são argila modelada no torno: a mão do montador conduz o material, mas é a música, girando, que lhe dá forma.

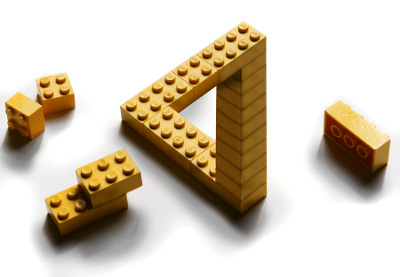

Mas filmes de ficção, na maioria dos casos e na maior parte do tempo, não são argila nem mármore: são lego.

Ou, mudando o ponto de aplicação da metáfora anterior: o processo de moldagem da argila (a criação da história original) ou de entalhe do mármore (a ficção baseada em fatos reais, a adaptação literária) se dá fundamentalmente na etapa de roteiro, e a maior parte do material chega ao montador como um conjunto de placas pré-moldadas, com formatos e encaixes previstos. Peças diferentes entre si, com infinitas possibilidades de combinação, mas cada uma delas já com uma forma pré-definida, ou talvez com uma gama de formas possíveis, gama esta limitada pelas decisões tomadas na filmagem ou até antes. Cada uma das peças, quem sabe?, um pequeno bloco de mármore.

Não que o trabalho do montador - afinal de contas, o meu trabalho - possa ser ou “artístico” ou mera “brincadeira de criança”, dependendo do tipo de produto audiovisual envolvido. Mas é evidente que a tese do “filme construído na mesa de montagem”, historicamente importante, já foi há décadas colocada no seu devido lugar, ao menos para quem faz ou entende como se faz filmes e programas de televisão: ninguém monta o que não foi filmado, embora o tempo todo se filme o que não estava planejado. Montar diferente do roteiro, muitas vezes, é apenas descobrir o que realmente está no material filmado, que o diretor ou a equipe talvez não tenham enxergado, por continuarem acreditando que haviam apenas filmado o roteiro.

Cenas de diálogo, cômicas ou dramáticas, são, quase sempre, jogos de lego extremamente complexos, em que o ajuste fino de cada peça (de imagem, de som) dá, ou põe a perder, aquilo que Murch reclamava como componentes da montagem: a estrutura, a cor, a dinâmica, a manipulação do tempo. Ou, na formulação clássica de Reisz e Millar: a ordenação dos planos (a narrativa do filme), a escolha dos planos (a ênfase do filme), a duração dos planos (o ritmo do filme), o raccord entre os planos (a fluência do filme) [2].

Cenas de diálogo filmadas em multicâmara e montadas simultaneamente numa mesa de corte, como é a regra em telenovelas, programas de entrevistas e muitos sitcoms, são jogos de lego acrescidos da pressão do tempo - ou seja: são tetris. Como no jogo de encaixar (de acordo com uma piada popular na internet), os problemas vão se acumulando e os eventuais acertos simplesmente desaparecem.

Cenas de ação, por não serem conduzidas pelo diálogo, dão ao montador ainda mais opções a cada instante - as peças do lego são menores, mais maleáveis, quase podem ser moldadas, como argila. Cenas de luta, tiroteios, cenas de sexo, etc, são formas específicas de cenas de ação. Sequências de perseguição são cenas de ação com cenário expandido. Suspense, como ensinou Hitchcock [3], consiste apenas em criar uma expectativa de ação e adiar ao máximo o momento em que ela acontece. Para todas elas, vale o mesmo raciocínio.

(Antes da invenção do som sincronizado, todas as cenas eram de ação. O conceito eisensteiniano de montagem, pensado basicamente para o cinema mudo, era pura argila. Mas, para Eisenstein, a montagem começava antes da filmagem.)

Um extremo da montagem de ficção se dá no caso da cena de um plano só: seja ele um plano fixo ou um verdadeiro plano-sequência [4], o trabalho do montador passa a ser apenas cortar as pontas de uma única peça de lego, definindo seu ritmo e fluência pela relação com as cenas anterior e posterior. Ou, mais ainda, no filme de um plano só (“A arca russa”, dir. Aleksandr Sokurov, 2002; “Ainda orangotangos”, dir. Gustavo Spolidoro, 2007; etc.), a montagem se reduz ao seu “grau zero” - se não incluirmos no conceito de montagem algumas trucagens, manipulações de cor e todo o trabalho com o som.

O extremo oposto seria o da “montage sequence”, termo anglo-saxão cunhado para definir um estilo específico de montagem, diferente do “editing” hollywodiano e aparentado à “montage” francesa - ou melhor, ou originalmente, soviética: “uma sucessão rápida de imagens independentes umas das outras (…) utilizada para sugerir a passagem do tempo, mudança de local da ação ou qualquer outro tipo de transição” [5]. No caso, argila.

Barry Malkin, montador de vários filmes de Coppola e Arthur Penn, chama atenção que “é muito mais fácil montar cenas de ação, quando você pode ir de qualquer lugar para qualquer outro lugar, e as opções são muito mais numerosas a cada momento, do que uma cena de diálogo com quatro ou cinco personagens sentados em volta de uma mesa.” Mas, apesar disso, “as cenas de ação são as que normalmente ganham prêmios”. “Eu mesmo”, admite Malkin, sempre que fui nomeado para algum prêmio [duas vezes no Oscar e uma no BAFTA], foi por cenas de ação, pela coisa rápida.” [6] Talvez porque cenas de ação se pareçam com escultura em argila, “arte”, enquanto cenas de diálogo lembram lego, “brincadeira de criança”.

Há muitos filmes sobre cinema, mas não tantos em que apareça o processo da montagem. Em “Verdades e mentiras” (1973), é o próprio Orson Welles quem opera a moviola, cortando e colando pedaços de seu filme. Em “A noite americana” (dir. François Truffaut, 1973) e “All that jazz” (dir. Bob Fosse, 1979), os montadores Martine Barraqué e Alan Heim desempenham seus próprios papéis, mas parecem meros operadores do equipamento: quem pensa a montagem são apenas os diretores Ferrand (o próprio Truffaut) e Gideon (Roy Scheider).

“O último magnata” (dir. Elia Kazan, 1976) é um dos raros filmes em que o montador aparece como personagem, ainda que por poucos segundos, e de uma forma muito particular. Após a projeção de um copião problemático, acendem-se as luzes e o produtor Brady (Robert Mitchum), já saindo da sala, diz que realmente é preciso cortar 20 minutos do filme. Como o montador não responde, ele comenta: “Que droga de filme! Até o montador pegou no sono.” Só então vemos o montador Eddie (ator não creditado), ainda sentado em sua poltrona, os olhos fixos na tela, morto. “Como assim, morto?”, reclama o produtor. “Eu não ouvi nada.” E seu assistente explica: “Acho que ele não quis atrapalhar a projeção.”

No documentário norte-americano “The cutting edge: the magic of film editing” (dir. Wendy Apple, 2004), o montador Richard Marks aponta esta cena de “O último magnata”, que ele próprio havia montado, como “uma maravilhosa metáfora para o processo de montagem: silencioso e anônimo”.

Mas talvez o cinema europeu recente tenha criado uma metáfora ainda melhor. Em “Abraços partidos” (dir. Pedro Almodóvar, 2009), a trama que inicia a fábula, mas que só é revelada bem adiante no filme, envolve um triângulo amoroso cinematográfico, digamos, clássico: o diretor Mateo Blanco (Lluís Homar) abandona o filme que acabou de rodar para fugir com a atriz Lena (Penélope Cruz), que era casada com o produtor Ernesto Martel (José Luis Gómez). Quinze anos depois, já cego, Mateo descobre por que sua obra, afinal, foi um fracasso: para se vingar da dupla traição, Martel instruiu o montador a montar o filme inteiro usando sempre a pior tomada de cada plano.

A metáfora aqui é dupla: sobre a importância da montagem, que arruinou um filme e uma carreira; e sobre a irrelevância do montador, que fez apenas o que lhe ordenaram. [aviso de incorreção política] Pior que isso só a piada da ambiciosa e inescrupulosa atriz portuguesa, que queria ganhar um papel e deu para o montador. [fim do trecho politicamente incorreto]

“Montadores são pessoas socialmente desabilitadas”, diz o polonês Michal Leszczylowski, que montou para Tarkowski e Lukas Moodysson [7]. “Não é normal passar muito tempo sozinho em uma sala, com pessoas que parecem estar vivas, mas que na verdade não estão. É uma disfunção que os montadores têm: eles conseguem se relacionar com pessoas que não são realmente pessoas.”

É possível que a montadora Thelma Schoonmaker, nascida na Argélia e parceira de Martin Scorsese em mais de 15 filmes, concorde com seu colega polonês. Mas ela também consegue enxergar o outro lado:

“Eu tenho a impressão de que a montagem é uma das melhores ocupações do mundo. Nós recebemos um material que foi elaborado por muitas pessoas, a partir de muito trabalho duro e criativo. Nós tomamos centenas de decisões por dia para transformar este material em um filme que vai ser visto por milhares de pessoas. A responsabilidade é enorme, mas a recompensa é ainda maior. Não há nada melhor do que sentar em uma sala de cinema e observar o público reagindo ao filme que a gente ajudou a colocar na tela.” [8]

(publicado em “Cinema de montagem”, org. Eva Randolph, Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, ed. Caixa Cultural, Recife, 2013, pp. 38-43)

NOTAS

[1] MURCH, Walter: “Num piscar de olhos”, ed. Zahar, 2004, p. 22.

[2] REISZ, Kerel & MILLAR, Gavin: “A técnica da montagem cinematográfica”, ed. Civilização Brasileira, 1978, pp. 37-40.

[3] HITCHCOCK, Alfred & TRUFFAUT, François: “Entrevistas”, ed. Brasiliense, 1986, p. 47.

[4] AUMONT, Jacques & MARIE, Michel: “Dicionário teórico e crítico de cinema”, ed. Papirus, 2003, p. 231.

[5] REISZ, Kerel & MILLAR, Gavin: op. cit., p. 109.

[6] MALKIN, Barry (entrevista), in: OLDHAM, Gabriela: “First cut: conversations with film editors”, University of California Press, 1992, pp. 330-331.

[7] LESZCZYLOWSKI, Michal (entrevista), in: CRITTENDEN, Roger: “Fine cuts: the art of european film editing”, Focal Press, 2006, p. 201.

[8] SCHOONMAKER, Thelma (entrevista), in: “The art and craft of film editing: a critical symposium”, edição especial da revista Cineaste, abril de 2009; disponível em http://en.convdocs.org/docs/index-6028.html

Montar é juntar pedaços e construir sentidos. Ou não.

COMENTÁRIOS

Enviado por Teo em 11 de outubro de 2013.

Em arquitetura sempre há, ou melhor, sempre é possível esta discussão sobre adições e/ou subtrações, o mármore e o cavalo, ou o mármore o cavalo e mais um rabo do cavalo, ou uma cabeça e por aí vai, conforme a interpretação e debilidade do professor. Gostei, Giba.

Enviado por Giba Assis Brasil em 11 de outubro de 2013.

Acho que isso significa que tu também usa essa história em aula, com variações de acordo com a atenção dos alunos. Obrigado pela leitura, Teo.

Enviado por Ricardo Fernandes em 11 de outubro de 2013.

Grande Giba, Por absoluta falta de tempo pra pensar em adjetivar com exatidão e merecimento teu artigo Giba, e para não inflar muito teu ego que isso, quase sempre, faz mal, vou ter que usar o simples e sincero: muito bom. Além disso resolveu um problema que me afligia. Como ser politicamente incorreto nos dias de hoje em um texto. Abraço

Enviado por Giba Assis Brasil em 11 de outubro de 2013.

Valeu, Ricardo. Ih, já inflou.

Enviado por Flávia em 12 de outubro de 2013.

muito pertinente (se assim se pode dizer). Principalmente numa época em que muitos acham que pra ser montador basta ter um Imac e saber operá-lo. Pior ainda é quando encontramos produtores ou diretores que pensam da mesma forma, quando sequer sabem operar o imac.

Enviado por valeria mauro em 31 de julho de 2014.

bjooooooo Giba!

Enviado por Giba Assis Brasil em 02 de agosto de 2014.

Valeu, Valéria. Volte várias vezes.